Emigration

Nicht zum ersten Mal stand mir eine weite Reise bevor. Man kann allerdings nicht sagen, dass ich mich so sehr darauf freute, mein Heimatland zu verlassen. Aber die Notwendigkeit, dem ewigen Gesetz des Daseins zu folgen, rief keinen Widerstand hervor und war nie zu bestreiten.

Es gibt Etwas, was höher ist als subjektives Verständnis von Lebensfragen, unseren Wünschen und natürlich von Emotionen. Das ist wie ein Göttliches Geheimnis.

Es beinhaltet in sich die Möglichkeit zur Veränderung, Annä-herung zur Vollkommenheit. Deshalb folgt man einfach der Göttlichen Vorsehung, in der Seele das sakrale Gefühl der Verbin-dung mit der heimatlichen Welt aufbewahrend. Das erschreckt nicht, denn alles und alle sind immer unter Seiner Rechten.

Die Zeit für die Lösung von neuen Aufgaben ist also gekom-men.

Es wurde eine weitere Erkenntnis von Aspekten des mensch-lichen Daseins erwartet.

Das versprach den Übergang auf ein qualitativ höheres Ni-veau der Entwicklung des Bewusstseins. Im Wesentlichen ging es einfach um erneute Migration, Erforschung der Mentalität ei-ner anderen, neuen Umgebung. Und wieder nahm ich von mei-nen Freunden für längere Zeit Abschied. Aber was ist das im Vergleich mit der Ewigkeit? Umso mehr war es so, dass das Tref-fen mit den vertrautesten von ihnen in einer unbestimmten Zeit auch dort bevorstand.

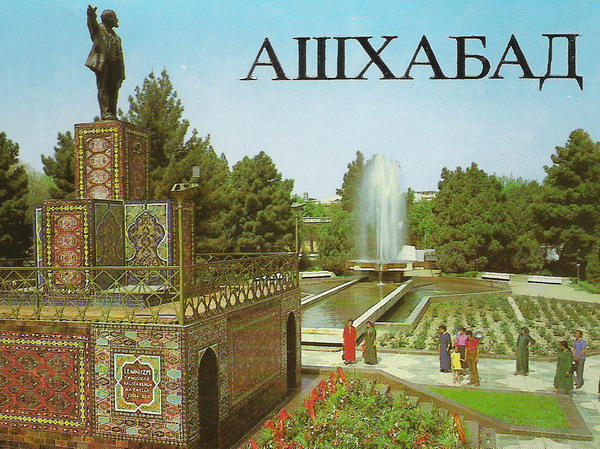

Mitte des letzten Jahrhunderts. Das Land war für mich neu, interessant – bis jetzt mir noch unbekanntes mentales Milieu mit einem ungewöhnlichen Lebensstil seiner Bewohner.

Die Stadt sah mehr als ungewöhnlich aus: viel zerstörte Bau-substanz. Das war das Ergebnis von einem katastrophalen Erd- beben, das vor ein paar Jahren in einer samtigen Nacht im Herbst geschah, der den gewöhnlich schwülen Sommer ersetzte. Zehntausende Menschen waren damals auf die andere Seite des Lebens geraten. In der ganzen Stadt konnte man an den Fingern heil gebliebene Gebäude zählen.

Auch jetzt blieben noch einige Stellen unaufgeräumt, aber es gab auch schon einige Neubauten und überall, wie Pilze nach dem Regen, vermehrten sich Lehmhütten – selbsterbaute Häus-chen, bei welchen als Baumaterial alles verwendet wurde, was man aus den Trümmern der zerstörten Häusern ausgraben konnte. Die Zäune zwischen ihnen wurden aus Zaunpfählen und Brettern, Eisenblechen und Sperrholz zusammengeschus-tert. Insgesamt erinnerte das Ganze an eine gigantische Wohnge-meinschaft. Die sogenannten Duvaly, Lehmmauern, die an eini-gen Stellen bereits aus Ziegelsteinen gebaut werden, umrissen die Straßen, Gassen und brachten somit diesem Chaos eine be-stimmte Ordnung.

Die Lebensweise der Einheimischen war eher gemeinschaft-lich als individuell, abgetrennt. Multinationale Umgebung: Tur-kmenen, Perser, Armenier, Tataren, Usbeken, Ukrainer, Polen, Juden, Russen. Farbenreiche Bräuche und die Alltagsorganisati-on wurden leicht voneinander übernommen mittels Kommuni-kation, Kochkunst und Handwerk, und so wurde dieses einzig-artige Konglomerat geschaffen. Ein buntes Mosaik asiatischer und europäischer Kulturen. Vermischung von Sprachen, fast wie im biblischen Babylon, obwohl sich Russisch als anerkannte Sprache für die Kommunikation, und als Amtssprache auszeich-nete. Ob gut oder schlecht, aber alle unterhielten sich in dieser Sprache. Wenn Wörter fehlten, halfen Mimik und Gesten. Nie-mand lachte andere wegen fehlerhaftem Ausdruck, falscher Aussprache oder Betonung aus. Das Leben selbst wurde von verschiedenen Leitsätzen und Losungen begleitet, die das gan-ze Volk unterstützten und lenkten, denn nach wie vor lebte das Volk nur mit dem Glauben an die liebe Partei und Regierung. Diese beiden ihrerseits zeigten ganz klar: wer Feind ist und wer nicht, und welche Entbehrungen im Namen der bevorstehenden hellen Zukunft ertragen werden müssen?

Letzte Sommertage. Die Tagesschwüle gab wenigstens nachts den Menschen eine kleine Verschnaufpause. Denn die Zeit von rettenden Klimaanlagen war noch nicht gekommen, genauso wie vom Fernsehen, geschweige denn von Mobiltelefonen und Com-putern. Ich erforschte die Stadt, die Grünanlagen, die Parks, die Straßen. Besonders anziehend fand ich farbenprächtige orientali-sche Märkte mit ihrer lauten sprachlichen Polyphonie, die ihr besonderes Kolorit hatte. Pyramiden aus Weintrauben verzau-berten. Von überall kamen schwindelerregende Düfte reifer Me-lonen und orientalischer Gewürze angeschwommen.

Eine Vielzahl von Akzenten verzierte die dominierende russi-sche Sprache. In einigen Fällen wurden Fragen von Käufern durch Gesten von Zeigefingern und Lächeln ersetzt. Das Ant-wortlächeln der Verkäuferinnen konnte man nicht immer sehen, denn die Turkmeninnen in ihren hohen Kopfbedeckungen, die ´Boriks´ hießen und die wie eine Krone ihre Köpfe krönten, be-deckten auch ihren Mund mit dem so genannten ´Jaschmak´, Teilen des Schals. Die Frauen waren sehr attraktiv. Einige zogen über ihre Kleider, die meistens in verschiedenen Rottönen waren und aus handgearbeitetem Stoff angefertigt wurden, noch eigen-artige kopfbedeckende Mäntel mit dekorativen falschen Ärmeln. Die Kleider der Mädchen waren kürzer und man konnte Pump-hosen mit einem breiten Streifen mit der Stickerei sehen. Diese Hosen harmonierten meiner Meinung nach überhaupt nicht mit den unverzichtbaren asiatischen spitzen Gummigaloschen. Da-für hatten fast alle irgendwelchen Silberschmuck mit Karneol, Türkisstein und Korallen.

Genauso gerne und lange beobachtete ich die Teestubenmän-ner, die gewandt Teekannen mit grünem Tee, Schüsseln und Schalen zwischen den mit Filzmatten und Teppichen bedeckten Liegebetten unter weitverzweigten Bergahornen hin- und her-trugen. Dort lehnten sich zurück oder saßen immer nur Männer. Einigen hatten sogar bei vierzig Grad Hitze ein paar Mäntel aus gestreiftem Stoff an, am häufigsten rot mit weißen oder schwar-zen Streifen, oder Steppmäntel mit zu Gürteln verdrehten Tü-chern und obligatorischen Scheitelkäppchen auf dem Kopf, über welche dann noch eine große zottelige Mütze aus Lammfell – ´Telpek´– aufgesetzt wurde.

Das Rieseln des Wassers in ´Aryken´, kleinen Bewässerungs-kanälen, die für hiesige Orte so kostbares Wasser und Frische trugen, vervollständigte das Bild vom geruhsamen und gemes-senen und sogar nicht hauptstädtischen Leben. So interessant war es für mich, die neue Umgebung zu erkunden.

Der September kam. Ich suchte weiter nach dem Ziel, zu dem es mich so zog. Ich gelangte in einen Bezirk mit unfassbaren Bau-ten, der einem kniffligen Labyrinth aus Gassen und Gässchen mit einer Vielzahl von Sackgassen ähnelte. Das bunte Mosaik von Häuschen mit fast unverzichtbaren Attributen des südländi-schen Stils – Liegebetten und Weinbergen – war plötzlich durch ein großes helles, aber geschmackloses Gebäude zerstört, das hinter an einigen Stellen hoher Ziegelwand sein Ödland ver-steckte. Es war die Neugier, die mich dahin zog, und so warf ich einen Blick in dieses ungewöhnliche Haus, das sich als Schule erwies. Plötzlich wurde die Stille des dämmernden kühlen Korri-dors durch das Glockenläuten gesprengt, und eine vielstimmige Kinderschar füllte ihn schnell aus, sie fiel hinaus und füllte den ganzen Hof aus. Die laute Welle überflutete auch die Hütten, die sich das Risiko erlaubten, sich dem Schulgebäude zu nähern, ge-nauso wie die Höfchen, die sich hinter den wackeligen Tonzäu-nen versteckt haben. Ihre Bewohner mussten sich mit den anflie- genden Bällen abfinden, genauso wie mit zerbrochenen Fenster-scheiben und dem Lärm der Schüler, der die friedliche und ruhi-ge Erholung störte.

Eine junge Frau mit einem Schlüsselbund ging eilend vorbei. Sie war nicht groß, niedlich und grünäugig, mit einem Gesicht, das nicht an Puder und Lippenstift gewohnt war. Sie hatte ein Kopftuch auf, das erfolglos versuchte, ihr welliges kastanien-braunes Haar zu verstecken. Ihre ein wenig zusammengerückten Schulter verliehen ihr den Anblick eines Menschen, der immer zur Verteidigung bereit war. Verschämt versuchte sie immer, ihre Hände zu verstecken, deren Finger durch einen Balken de-formiert worden waren, der sie während des Erdbebens getrof-fen hat. Ihre Zurufe an die lauten Kinder waren eher von einer gekünstelten Ernsthaftigkeit und so wurde klar, dass ihr dieses Karussell sogar gefällt. Bereits seit einigen Monaten arbeitete sie als Hausmeisterin in der Schule und wunderte sich immer noch, wie es dazu kommen konnte. So eine Arbeit ohne Hilfe der Fü-gung zu bekommen war unrealistisch: vom Schicksal nicht im-mer liebkost, wenig gebildet, mit starkem Akzent, sprach sie Russisch mit Fehlern, Turkmenisch verstand sie sehr schlecht, und nicht zu vergessen – ihre „vom Krieg angeschlagene“ Volks-zugehörigkeit. Aber schon die Tatsache, dass das Schicksal an ihrer Seite stand, als sie die furchtbare Deportation am Anfang des Krieges zusammen mit anderen Landsleuten aus der Wolga-Region nach Sibirien vermeiden konnte, denn vier Jahre davor war sie in einen abgelegenen Ort in Turkmenistan gelangt, zeug-te von einer merkwürdigen Neigung der Fortuna. Alle ihre Ver-wandten wurden ins Exil geschickt, ihr Mann starb in einem der Arbeitslager gegen Ende des Krieges, wie auch andere Deutsche, die in ihrer Heimat zu Geächteten wurden. Es schien, dass jene Kriegsjahre, Jahre der Aufsicht durch die Kommandantur, auch wenn sie nicht so erniedrigend und hart waren wie an anderen Orten, bereits der Vergangenheit angehörten, aber viel Kummer, genauso wie ab und zu anrollende Verzweiflung und Angst, ha-ben ihre Seele fest in einen Panzer geschlossen, der für lange Jah-re die Grenzen ihres Einsiedlerlebens gesetzt hatte. Es schien aber, dass die Sprossen des Glaubens der Eltern, die unter dem totalen Atheismus keine Ähren treiben konnten, trotzdem gehol-fen haben, das Einsinken in den Abgrund der Verzweiflung zu vermeiden. Und bereits zwei Jahre war es her, als nach dem schrecklichen Ereignis, dem Erdbeben, meiner Heldin geholfen wurde, über die Grenze des Nichtseins hinüberzukommen – sie wurde aus den Trümmern ausgegraben, allerdings ohne ihren kleinen Sohn.

Das Erlebte machte sie gleichzeitig selbstlos, furchtlos... und feige.

Hoffnungslose Sehnsucht verbunden mit Angst, die Nächte in einen Albtraum verwandelte, hörte endlich auf, tagsüber zu kommen. Sie widmete sich selbstlos der Arbeit, verbrachte dort Tage und Nächte. Die Arbeit der Hausverwalterin ist auf keinen Fall die Arbeit eines Leiters, sondern die Arbeit eines Vollzie-hers. Denn alles, sogar die schwerste Arbeit, machte sie selbst und war immer ein Beispiel für ihr Mündel, das übrigens nicht immer mit ihr zufrieden war. Es war zu bewundern, wie perfekt sie trotz ihrer schlechten Bildung die Buchhaltung geführt hatte: Jede einzelne Schraube, jedes Stück Seife oder Kreide wurden registriert und berücksichtigt. Vielleicht, weil alle diese Kleinig-keiten ihre Gedanken füllten, gab es keine Zeit, an das unglückli-che Schicksal zu denken und auch daran, dass keine zuverlässige feste Mannesschulter in der Nähe war, an die sie sich lehnen könnte. Die Träume von jemandem, der ihren Wunsch nach ei-nem gewöhnlichen Frauenglück spüren könnte und sich um sie kümmern würde, wurden weggejagt, genauso wie die Träume von jemandem, der sich bemühen würde, endlich ihre so überbe-lastete, aber so widerstandsfähige Schulter zu befreien.

Mein Erscheinen in ihrer Nähe war ihr noch nicht bewusst, aber sie bekam immer öfter unverständliche und deshalb beun-ruhigende Träume von ihrer verwaisten Kindheit, von ihren Kin-dern. Obwohl, so merkwürdig war das auch nicht, denn den ganzen Tag verbrachte sie umgeben von Kinderstimmen. Und mein Interesse an ihr wuchs mit jedem Tag. Ich erfuhr immer mehr über sie, ihre Lebensweise, Beschäftigungen, Umgebung.

Zum ersten Mal seit langer Zeit und nach einer Reihe von Un-heilen – Tod des Vaters, des Mannes, des Kindes, Erdbeben – wurde die Frau durch die Farben des Lebens erfüllt. Sie öffnete sich für die bunten Farben der Stickerei. Sie arbeitete an ihnen ohne müde zu werden, zu Lasten des Schlafs, und bald wurde alles im Haus mit diesen wunderbaren Stickereien behängt. Die-ser Überfluss aber schuf keinem, wurde nicht zu Kitsch. Sie wa-ren wie Dekorationen ihres Lebens, riefen Träume wach. Die Farbtherapie entfernte das Negative aus ihrem Leben. Sie be-gann, mehr Aufmerksamkeit ihrer eigenen Person zu schenken, ihrem Aussehen. Hörte damit auf, ihre schönen dichten Haare unter dem Kopftuch zu verstecken. Nähte sich neue Kleider. Sie begann, sich mehr mit anderen zu unterhalten.

Ich kannte inzwischen schon ihre besten Freundinnen. Beide waren Grundschullehrerinnen. Eine von ihnen war eine kleine dunkelhaarige Frau aus der weiten russischen Provinz, sie schien anfangs zu streng zu sein, manchmal sogar unfreundlich. Immer misstrauisch, machte sie den Eindruck, als hätte sie stän-dig Angst, dass jemand sie mit einer höhnischen Bemerkung o-der Verhöhnung verletze, denn sie war eine Bucklige. Der Buckel verunstaltete ihre Figur. Zur Seite gerückt machte er ihren Gang sehr unbeständig und wackelig, womit sie zu ihrer Enttäuschung noch mehr auffiel. Es war klar, dass die Verstümmelung das gro-ße Unheil dieser Frau war, aber das hat ihren Charakter nicht verdorben, der insgesamt eher offen, gutmütig und fügsam war. Das Schicksal beschenkte sie mit einer Ehe, obwohl böse Zungen daran nur eine Art Lottogewinn sahen. Der schöne, stattliche Mann (vielleicht zur Unterdrückung des Stolzes?) verursachte große Beunruhigung bei seiner Frau, die alle Blicke merkte, die ihm zugeworfen wurden, und noch mehr diejenigen, die er an-deren Frauen hinterher warf. Die Situation war so, dass die Nachfrage nach Männern viel größer war als die Zahl derer, die der Moloch der Kriegszeit nicht schlucken konnte. Kurz gesagt, Ihr Mann war ein attraktiver Blonder, arbeitete als Spediteur und rief eine Menge Neid bei alleinstehenden bekannten und frem-den Frauen aus.

Der Ehemann der anderen Freundin war Physiklehrer. Und so wie es schien, verhielt er sich seiner Frau gegenüber mit grö-ßerer Liebe, als sie zu ihm. Sie war eine attraktive Frau, vom Ko-sakenblut, ihrer Schönheit war sie sich bewusst. Sie war nicht nur darauf aus, sich komplett der Familie zu widmen, und gab oft ihr erstes Kind ihrer Schwiegermutter zur Pflege...

Das für alle sichtbare Leben konnte manchmal leicht mit ei-nem wirbelnden Drama konkurrieren, der einzige Unterschied war wohl, dass es selten Applaus vom begeisterten Publikum erhielt. Das asiatische Klima unterstützte eine solche Art zu le-ben. Obwohl herkömmliche, fast nur angedeutete Zäune Haus-halte voneinander trennten, verlief das Leben manchmal vor al-len Augen, man besuchte ständig einander, ob mit einem Zweck oder ohne. Die gemeinsame Nutzung von Werkzeug und sol-chen notwendigen Haushaltsgeräten wie Bügeleisen, Nähma-schinen, Fleischwölfen und Kochkesseln machte wenige Leute verlegen. Genauso alltäglich waren die Bitten um Salz, Zucker, Streichhölzer, Seife, Nägel und andere Sachen.

Von der Hitze und den schwülen Nächten retteten sich die Bewohner in den kleinen Höfen auf breiten Holzliegen, in nasse Betttücher gewickelt, denn die meisten hatten sogar keine Venti- latoren. Und selbstverständlich konnte hier keine Rede von Tele-fonverbindung sein: In den neuen zweistöckigen Wohnhäusern gab es noch eine Hoffnung auf Telefonkabel, aber in den Bezir-ken mit selbstgebauten Hütten war sogar die Stromversorgung nicht stabil, deshalb war die Nachfrage nach Petroleumlampen so groß.

Die Nachbarn wussten alles über einander oder fast alles. Aus der Nähe konnte ich unbemerkt den Alltag meiner Heldin be-obachten. Ihr kleiner Hof mit dem Häuschen mit zwei Zimmern schien eine kleine ungewöhnliche Insel zu sein, die blitzblank geputzt war, im Frühling regelmäßig gestrichen wurde, mit ge-pflasterten Wegen, umgeben von Weinreben und fast völlig ver-deckt von dem riesigen Ailanthusbaum, den man im täglichen Gebrauch schlicht Stinkbaum nannte, wegen den beim Entfalten unangenehm riechenden Blättern. Der kleine Raum unter dem Vordach des Hauses verwandelte sich in eine Sommerküche, wenn dorthin Petroleumkocher oder ein Kerosin-Herd rausge-bracht wurden. Hier standen immer mit Wasser gefüllte Eimer, denn der gemeinschaftliche Wasserhahn befand sich am Anfang der Straße. Der nicht asphaltierte Weg zu ihm wurde zu einer Bewährungsprobe zu der regnerischen Jahreszeit, im Sommer aber machte der ständige Staub das Grüne überall fahl, wenn es überhaupt nicht von der sengenden Sonne ausgebrannt wurde.

Zu anderen Zeiten wurde das Mittagessen im Haus auf dem Herd gut zubereitet, der gleichzeitig auch beide Zimmer beheiz-te. Dieser Ofen wurde auch von der Hausbewohnerin selbst ge-baut, wie übrigens auch das ganze Häuschen. In einem kleinen Schuppen, der entweder sich auf den Zaun stützte oder von ihm gestützt wurde, bewahrte sie den Vorrat an Holz und Kohle auf. Später wurde dort auch der Hund untergebracht – eine lebendi-ge treue Seele, die zum Schutz der Einsamkeit des Frauchens diente.

Die Freundinnen trafen sich mal bei einer, mal bei der ande-ren. Wenn es keine gemeinsame Beschäftigung gab, so las eine von ihnen etwas vor, eine andere kommentierte sehr gerne jedes Ereignis, die dritte aber - stickte oder strickte unzählige Spitzen, mit denen sie Bettwäsche, Tischdecken, Servietten verzierte und nicht nur bei sich zu Hause.

Zum Winter hin kannte ich ihre Gewohnheiten bereits gut, all ihre Erlebnisse. Und dafür brauchte ich nicht mal etwas zu be-lauschen. Alles war so offensichtlich. Die attraktivste von ihnen war in eine neu gebaute Villa umgezogen, wurde viel ruhiger und sesshafter und verbrachte schon weniger Zeit außer Haus. Die Bucklige, egal wie sehr sie ihre Freundin liebte, sah in ihr trotzdem weiterhin eine Gefahr für ihr Familienglück, denn ihr von Aufmerksamkeit verwöhnter Ehegatte verhielt sich gut, manchmal sogar zu gut zu der Freundin seiner Frau, wenn sie zu dritt Zeit verbrachten, indem sie Lotto spielten oder zu Schall-platten tanzten. Aber diese lebte weiter in ihrer erfundenen Welt, mit ihren Wünschen und Träumen von einem zukünftigen Ver-lobten.

Die Verwaltung der Schulwirtschaft verlangte beachtliche Fertigkeiten und Kenntnisse ab, an denen es meiner Vertrauens-person sichtlich fehlte, aber ihre Aufgewecktheit, Pünktlichkeit und Ehrlichkeit gewannen die Oberhand. Nachts verbrachte meine Nähmeisterin stundenlang bei ihrem Stickrahmen, manchmal sogar beim Licht der Petroleumlampe, wenn der Strom abgeschaltet wurde. Die ganze innere Freude kam bei den Stickereien durch geschickt ausgewählte Farben zum Vorschein. Sie konnte auf vieles verzichten, aber nicht auf Mouline-Garn, das sie nur auf dem Stadtbazar ergattern konnte, dem sogenann-ten ´Schubsmarkt´.

Ich lauerte bereits mit Zärtlichkeit auf die Rückkehr der Haus-herrin nach der Arbeit. Mit großer Aufmerksamkeit versuchte ich, in ihrem Gesicht irgendwelche unwahrscheinlichen oder lang erwarteten Neuigkeiten zu lesen. Ich ertappte mich dabei, dass ich mit ihr in Gedanken bereits geistige Gespräche zu füh-ren anfing. Es freute mich, wenn ich ihre Gedanken erraten konnte. Mit dem tragischen Tod ihres Kindes, das lebend in der damaligen furchtbaren Nacht begraben wurde, ist die Mutter in ihr nicht gestorben, die Mutterschaft lebte in ihr weiter, zeitweise nur in Träumen.

Da man eng und nah beieinander wohnte, fiel es nicht schwer, sie zu beobachten. Deshalb fiel mir gleich das neue Ge-sicht im Umkreis auf. Das war ein ziemlich junger Mann mittle-rer Größe, mit braunen Augen, hohen Wangenknochen, raben-schwarzen Haaren, der zu einer Lehrerkonferenz mit dem Zweck des Erfahrungsaustauschs kam. Er hatte eine pädagogi-sche Hochschule in der Fachrichtung Geschichte absolviert, aber er beschäftigte sich mehr mit der Organisationsarbeit von Teena-gern, indem er irgendwo in der Provinz Stationen Junger Techni-ker gründete. Es war offensichtlich, dass ihm sofort die schweig-same Meisterin gefallen hat. Allmählich begann sie, ihm mehr und länger zuzuhören. Sie waren so verschieden, wie nur Men-schen zweier verschiedenem Kulturen sein können: europäischer und asiatischer, aber die trotzdem von dem für das riesige Land gemeinsamen sozialistischen System erzogen wurden. Dazu kam noch der große Altersunterschied.

Ich beobachtete auch früher nicht ohne Eifersucht die männli-che Umgebung meiner Leisetreterin. Es gab viele, die auf ein leichtes Verhältnis mit ihr hofften, auch solche, die schon gebun-den waren. Und nicht ohne Grund war die Freundin mit dem Schönling-Ehemann auf sie eifersüchtig. Aber meine Heldin blieb unnachgiebig, vielleicht sogar zu streng in ihrer Askese, die lange Jahre nach dem Tod ihres Mannes dauerte.

Die Zeit verging. Und immer wieder schaffte es der neue Be-kannte, mit verschiedenen Begründungen in die Hauptstadt zu kommen. Und hier eingetroffen, eilte er nicht zurück in die Pro- vinz, obwohl von zu Hause die Aufforderungen zu seiner unver-züglichen Rückkehr immer deutlicher kamen.

Und wieder war es soweit: Ein neuer Fortbildungskurs war an der Reihe, und so erschien er wieder an der Schwelle ihres Hauses. Plötzlich wurden die Freundinnen eifersüchtig, denn früher beeilte sich der Kollege, in erster Linie sich mit ihnen zu treffen. Obwohl die Freunde schienen sich für sie zu freuen-früher unternahmen sie doch selbst immer wieder Versuche das Schicksal ihrer Freundin zu arrangieren, - aber da sie jahrelang nebeneinander wohnten und praktisch wie eine große Familie waren, in der es keine Geheimnisse vor den „Familienmitglie-dern“ gab, rief diese plötzlich aufgeflammte, aber sorgfältig ver-steckte Sympathie von den beiden große Eifersucht bei den Freunden hervor.

Später stellte sich heraus, dass die ungewohnte Abwesenheit meiner Bekannten teilweise auch einen Einfluss auf die Familien-verhältnisse ihrer Freunde hatte. Der Ehemann schenkte plötz-lich seiner Frau viel mehr Aufmerksamkeit und man sah, wie diese aufblühte. Sogar ihr Gang wurde anders – er wurde so viel leichter, dass sie selbst manchmal ihre Verstümmelung vergaß und fast durch die Luft schwebte.

In Erinnerung blieb der Tag, als auch ich spürte, dass die jun-ge Frau ihre Wahl bereits getroffen hatte. Dann begann ich, mit noch größerem Interesse ihren Auserwählten zu beobachten, wo-bei mich besonders seine Fürsorge um sie bestach, und auch sei-ne Scheu vor etwas Unbekanntem, aber Anziehendem in ihr. So-gar ihre Sprache, unrichtig und mit Akzent, verlieh ihr in seinen Augen zusätzlichen Charme, obwohl auch für ihn Russisch keine Muttersprache war. Die Auserwählte unterschied sich wirklich von den anderen: zärtlich und zurückhaltend, unabhängig und scheu – sie war wie aus Gegensätzen gewebt und schweigsam. Er hörte sich gerne und lange ihre Lieder in deutscher Sprache an. Ihre sichtbare Verschlossenheit infolge des Erlebten rief in ihm den Wunsch diese Unantastbare Frau an sich zu drücken, sie zu wärmen und glücklich zu machen.

Eine Woche hat mir gereicht, um besser diesen immer mehr vertraut gewordenen Mann kennen zu lernen. Ende Oktober, ihr Geburtstag. Wie ein Geschenk des Schicksals, endlich, das Tref-fen, auf das keiner mehr von den beiden imstande war zu ver-zichten. Vergessene Liebkosungen, zärtlicher Umgang seitens des verliebten Mannes erfüllten ihre Welt mit absolut neuen und leuchtenden Farben, Gefühlen, Emotionen. Sie erfüllte das Ge-fühl der Erleichterung und sie spürte, wie ihre Seele plötzlich die Möglichkeit bekam, die langjährige Last der Bitterkeit und Lei-den abzuwerfen, die sie wie ein Kokon lange Zeit umwickelten.

Zum ersten Mal wurde die Arbeit zum Hindernis, denn sie klaute die ungeschützten Krumen des Glücks. In ihre Gefühle und ihre Freude vertieft, kriegten sie wenig von der Umgebung mit, und so kam es dazu, dass die Frau sogar die glückliche Of-fenbarung ihrer Freundin über die lang erwartete Schwanger-schaft überhörte. Eine Woche danach wurde der Geliebte unter Drohung der Anwendung von entsprechenden Paragraphen der Gesetzgebung unverzüglich auf seinen Arbeitsplatz in eine an-dere Stadt zurück gerufen. Der Abschied war sowohl schwer, als auch traurig, aber trotzdem voll mit Hoffnungen auf die mögli-che gemeinsame Zukunft. Der Glaube an ein positives Ergebnis verlieh Kraft: gute Vorgesetzte und Verständnis seiner Verwand-ten, die allerdings bis jetzt noch ausdrücklich gegen die Frau ei-ner anderen Nationalität waren.

Wenn man an die Intrigen aus irgendwelchen heutzutage mo-dernen Filmserien oder ausgedachten Geschichten denkt, so wundert man sich oft, wie einfallsreich Autoren sind, die menschliche Gemeinheit und Hinterlist beschreiben. Aber das Leben in seiner Vielfältigkeit zeigt, dass Machenschaften viel raf-finierter und unbesonnener sein können.

Meine Heldin beherrschte die russische Sprache nicht so gut, um Briefe an ihren Geliebten selbst zu schreiben. Und Briefe, die sie ihrer Freundin diktierte, ließen irgendwie die Information aus, dass seine Rückkehr sie nicht mehr alleine erwartete. Es muss aber gesagt werden, dass ihre Briefe sowieso nicht den Empfänger erreichten, denn sie wurden in kleine Stücke zerris-sen oder gar verbrannt vom Feuer des Hasses, das die älteste Frau seiner Sippe nicht los ließ. Die Familie, die sich schnell auf Selbstschutz stellte, zwang den Mann eilig und streng ihren Wil-len zu erfüllen – ihrer, der Sippe, Wahl der Ehefrau anzuneh-men. Die Vorgesetzten wurden in die Machenschaften einge-weiht, die nötigen Schritte wurden unternommen, es gab für ihn somit keine Möglichkeit mehr, Dienstreisen zu verschiedenen Konferenzen, Kursen und anderen Maßnahmen zu machen. Da-zu kam noch, dass das alte Telefonkabel, das einzige in der Schu-le, endlich durch ein neues ersetzt wurde, somit hat sich auch die Telefonnummer der Schule geändert.

In dieser für meine Bekannte nicht einfachen Zeit wurde ich zum einzigen Freund der zukünftigen Mutter. Meine Liebe allein reichte völlig, damit all die traurigen Gedanken verschwanden, alle Sorgen kleiner und bedeutungsloser schienen. Sie badete in der Freude der Erwartung. Eine berauschende Zeit der gegensei-tigen Erkenntnis und Annäherung, das Bestreben immer öfter die Zeit zu zweit zu verbringen. Und so bin ich ihr so nah, dass ich ihren Atem spüren kann, ihre zärtlichen Hände, höre ihr sanftes Flüstern, kenne ihre Gedanken, die sich um mich drehen. Und ich werde selbst so abhängig von ihr, dass ich für keine ein-zige Minute sie verlasse. Ich verschlinge all ihre Aufmerksam-keit. Und sie wird immer zärtlicher zu mir. Und schon höre ich ihr Singen nur für mich alleine.

Wir konnten gar nicht ahnen, dass wir einander so viel Glück und Zärtlichkeit bringen werden.

Wie sehr habe ich meine Sängerin und Lachtaube lieb gewon-nen, die, obwohl der Geliebte abgereist war und sich so lange Zeit nicht mehr bei ihr meldete, trotzdem nicht aufgegeben hat. Wenn es in den ersten ein paar Monaten nach seiner Abreise ab und zu noch Anrufe in die Schule gab, und dann noch Glück-wunschkarten zum Oktoberrevolutionsfeiertag und Neujahrs-fest, so wurde danach ohrenbetäubende Stille zu einer unüber-windbaren Mauer.

Der Winter in dieser Gegend herrschte nicht lange und schon bald überließ er seinem ungeduldigen Rivalen die Ländereien – dem Frühling – mit steigenden Thermometern, mit vor Unge-duld platzenden Knospen, von Wärme und Sonne verrückt ge-wordenen Vögeln, mit lautem Donner und Gewittern und mit nur für den Frühling reservierten Regenbögen. Zu den frühlings-haften Düften von blühenden Bäumen kam noch ein ungewöhn-licher Geruch dazu, den die Freundin meiner Herrin ekelerre-gend fand. Das war der Geruch von Fischöl, das mein Liebling löffelweise schluckte. Wahrscheinlich stimmte etwas in der Ba-lance des Körpers nicht, der sich noch im Winter so sehr nach Vitaminen sehnte, und so verlangte der Körper eben nach dieser Ingredienz. Auf welche auch Tricks mussten sich sie und ihre Freundinnen einlassen, um an dieses Fischöl zu kommen, das nur in Apotheken zu ergattern war.

Meine Herrin freute sich sehr in der Seele über ihre Schwan-gerschaft, dankte dem Leben für dieses Geschenk, aber nach au-ßen verbarg sie diese Neuigkeiten, damit keiner durch den bösen Blick sie oder das zukünftige Kind vorzeitig verhext. Als der runde Bauch bemerkbar wurde, begannen die Leute über sie zu tratschen. Ohne Groll, aber mit burschikosen Sticheleien, die trotzdem ihr und mir wehtaten.

Ich wollte so sehr sie beschützen. Aber auch sie versteckte nicht mehr ihre Freude über die Schwangerschaft. Natürlich wurde alles komplizierter, besonders weil es damals an dem heute üblichen Komfort einer separaten Wohnung fehlte. Sogar eine Wasserleitung gab es damals nicht in jedem Hof, geschwei-ge denn andere Bequemlichkeiten. Und sie hatte ihre Arbeit, die zu verlassen für sie unvorstellbar war, obwohl der Staat damals einen Vierwochenmutterschaftsurlaub garantierte. Zu der Zeit kamen viele Leute in die Stadt, um sie wiederaufzubauen. Die Schulen waren überfüllt. Und es gab so viel Arbeit, dass es keine Zeit auch mal für eine Atempause gab.

Zu Ende ging das Schuljahr, das sich als so fruchtbar erwie-sen hatte, dass sowohl beide Freundinnen, als auch ihre dritte Freundin vor einer schweren Lebensprüfung standen, und es ging nicht um die Reifezeugnisprüfung, sondern um das lang erwartete Zeugnis der Mutterschaft.

Als die Sommerferien anfingen, begann die obligatorische und unentbehrliche Renovierung. Damals gab es noch keine Bri-gaden oder Schwarzarbeiter, die man dazu beauftragen konnte, denn vom Staat wurden niemals viel Geldmittel in Bildung in-vestiert. Das bedeutete, dass den Waschputz und den Anstrich die Mitarbeiter der Schule und die Schüler selbst machten, für die letzten war es eine Art Arbeitspraxis.

Kinder bleiben Kinder. Nach ihrer Arbeit musste man noch nachbessern, denn sie verbrauchten alle Baumaterialien nicht nur für die dazu bestimmten Schulbänke, Wände, Tafeln und Fensterbänke, sondern auch für das Bemalen voneinander, oder auch für das Schmeißen von Büchsen aus Fenstern auf Asphalt – so eine Art Performance um die Schule herum.

Es herrschte unglaubliche Hitze. Von dem Geruch von Farbe, Lack, Kerosin gab es kein Entkommen. Wellenartige Übelkeits-gefühle. Wie eine himmlische Gnade- ein Wasserstrahl in der Dusche nach der Arbeit. Und dann feurige, schwüle Juli-Nächte. Es war fast unmöglich sich zu entspannen, vorübergehende Kühle von nassen Betttüchern half nicht wirklich, denn sie trock- neten sehr schnell aus. Schon vor zwei Wochen sollte ihr Vorge-burtsurlaub anfangen. Die Schulpraktika waren schon zu Ende, aber die Renovierung lief weiter.

An einem solch heißen Tag wollte die zukünftige Mutter be-sonders zeitig mit ihrer Arbeit – dem Anstreichen des Schulkor-ridors - fertig werden, obwohl sie sowieso bereits erschöpft war und es langsam Abend wurde.

Mit Mühe schaffte sie es, bis zum Haus ihrer Freundin zu ge-langen – bis zu ihrem dauerte es noch eine Weile. Nach einer kleinen Ruhepause wusch sie in einem improvisierten Bad die Farbreste von sich ab, ihr wurde heiß. Plötzlich geriet sie in Schweiß, sie spürte einen heftigen, schneidenden Schmerz. Eine Oma, die sich als geschickte Hebamme erwies, organisierte schnell Hilfe für die Gebärende, und die Freundin stürzte schnell zu dem nahe liegenden Club um die Ambulanz zu rufen. Wie sehr wollte ich doch der Gebärenden helfen… sich von der Last zu befreien. Immer kürzer wurden die Pausen zwischen den We-hen… eine letzte gemeinsame Anstrengung…

– „Ua! Ua! Ua!“ – mit einem Schrei, gierig, erblickte ich das Licht der Welt!

Die Schwiegermutter der Freundin band geschickt die Nabel-schnur ab und klatschte mich geschäftig auf den Hintern. Aber ich brauchte diese Stimulation nicht. Endlich konnte ich meine Mutter begrüßen und schrie vor Glück.

Als ich zum ersten Mal die Umgebung überblicken konnte, bemerkte ich, dass wir im Haus ihrer Freundin sind, und dass neben mir in einem kleinen Bett mit einem Schrei meine Geburt das andere Baby begrüßte, das Kind der Freundin, das mich um einen Monat überholt hat. Da kam auch die medizinische Hilfe.

Die Abrechnung meines neuen Lebens begann, in dem ich noch viel lernen, verstehen und begreifen sollte, meine Erfah-rung mit neuen Kenntnissen und neuen Erlebnissen zu berei-chern.

Mit großer Liebe und Dankbarkeit zu meiner Mutter betrat ich den mir neu eröffneten Weg der Empfindung der Fülle und Freude des Daseins, den neuen Weg der Selbsterkenntnis. So be-gann meine neue Emigration…

In der Kindheit aber erfüllte mich öfter als später eine uner-klärliche schmerzende Sehnsucht, und ich schaute in den hohen blauen Himmel so lange bis mir Tränen in die Augen kamen, als ob ich mich daran erinnern wollte, was sich hinter den Wolken versteckte. Es war mir nicht bewusst, was mich so quälte und plagte. Dieses Gefühl war nicht Anderes als Nostalgie, die im-mer die Anwesenheit in der realen Welt stört, sie verzerrt die Sicht auf die Umgebung, bringt die Sehnsucht nach der Vergan-genheit mit sich, nach dem verlassenen Himmelhort. Diese Nos-talgie macht sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft schwankend und wackelig.

Diese Nostalgie nach der überirdischen, wunderschönen und zauberhaften Welt von einer unwahrscheinlichen Leichtigkeit. Nur in Träumen beschenkt sie einen mit Flügen im unendlichen Raum. Nur so kann man sich manchmal dem sehr weit zurück gelassenen Jenseits nähern. Wenn man ihr nachgibt, kann sie ei-nen leicht vom Weg abbringen, der dieses Mal von der Vorse-hung vorherbestimmt ist.

Eben aus diesem Grunde schlafen kleine Kinder so viel. Ihre Seelen können nicht vollständig auf ihre gemeinsame Heimat verzichten. Mit Jahren reduzieren sich die Schlafstunden. Es ent-steht die Möglichkeit, aufs Neue sein Dasein zu gestalten - mit seinen Vorsätzen, Taten und Charakter.

Das Wichtigste dabei ist, der unsterblichen Seele keinen Scha-den zuzufügen. Und auf keinen Fall sie unbesonnen zu Grunde zu richten. Erst dann wird es möglich, die Aufgaben dieser neu-en Anwesenheit auf der Erde zu erfüllen, die Aufgaben dieser Emigration.

Tatjana Kaiser

Tatjana Kaiser